version française ci-dessous ↓

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht werden die Dialekte rund um Saar und Mosel in zwei Gruppen geteilt, die auf lautlichen Eigenschaften beruhen: Dialekte, die das hochdeutsche Wort das als das, des, ’es oder ’s aussprechen, bezeichnet man als „rheinfränkisch“. Wird dieses Wort als dat, ’et oder ’t ausgesprochen, werden sie „moselfränkisch“ genannt.

Solche Grenzlinien zwischen zwei sprachlichen Phänomenen heißen auch „Isoglossen“. Seit den Veröffentlichungen zum „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ unter Federführung von Georg Wenker (1852–1911) sind die lautlichen Unterschiede der einzelnen Ortsdialekte sehr gut erforscht. Dazu wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts rund 40.000 Fragebögen an alle Schulorte des damaligen Deutschen Reichs verschickt. Darauf waren 40 Sätze – die sog. Wenkersätze – verzeichnet, die die Schullehrer zusammen mit ihren Schülern in den jeweils typischen Ortsdialekt übersetzen sollten. Der sechste Wenkersatz lautet beispielsweise so:

Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

Im rheinfränkischen Sarreguemines (Saargemünd) und im moselfränkischen Merzig hat das im Jahr 1887 zu folgenden Übersetzungen geführt, die den Unterschied zwischen das und dat offenlegen:

Sarreguemines:

S‘ Fir war se stärk, die Kuche sin jo une ganz schwarz gebrännt.Merzig:

Det Feier wo(a)r ze haiß, de Kuchen sei jo ennen ganz schworz gebrannt.

Neben solch lautlichen Unterschieden zwischen den Dialekten hat die ältere Forschung außerdem zahlreiche Dialekt-Wörterbücher herausgegeben, die den Wortschatz eines bestimmten Gebiets vollständig auflisten und eine standarddeutsche Übersetzung und Erläuterung bieten. Unser Untersuchungsgebiet wird von folgenden Wörterbüchern abgedeckt:

- Pfälzisches Wörterbuch

- Rheinisches Wörterbuch

- Luxemburger Wörterbuch

- Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten.

Den meisten Sprechern ist wahrscheinlich bekannt, dass es für im Grunde dieselben alltäglichen Dinge regional unterschiedliche Wörter gibt. So bezeichnet man ein Brötchen in Berlin als Schrippe, in München als Semmel und in Saarbrücken als Weck. Dabei hat jede Bezeichnung ihre ganz eigene regionale Verbreitung, die meistens nicht mit anderen dialektalen Merkmalen übereinstimmt. Das Wort Weck wird zum Beispiel in einem zusammenhängenden Gebiet von Frankfurt über Stuttgart bis in die Schweiz verwendet, obwohl die Regionen sprachlich sehr verschieden sind.

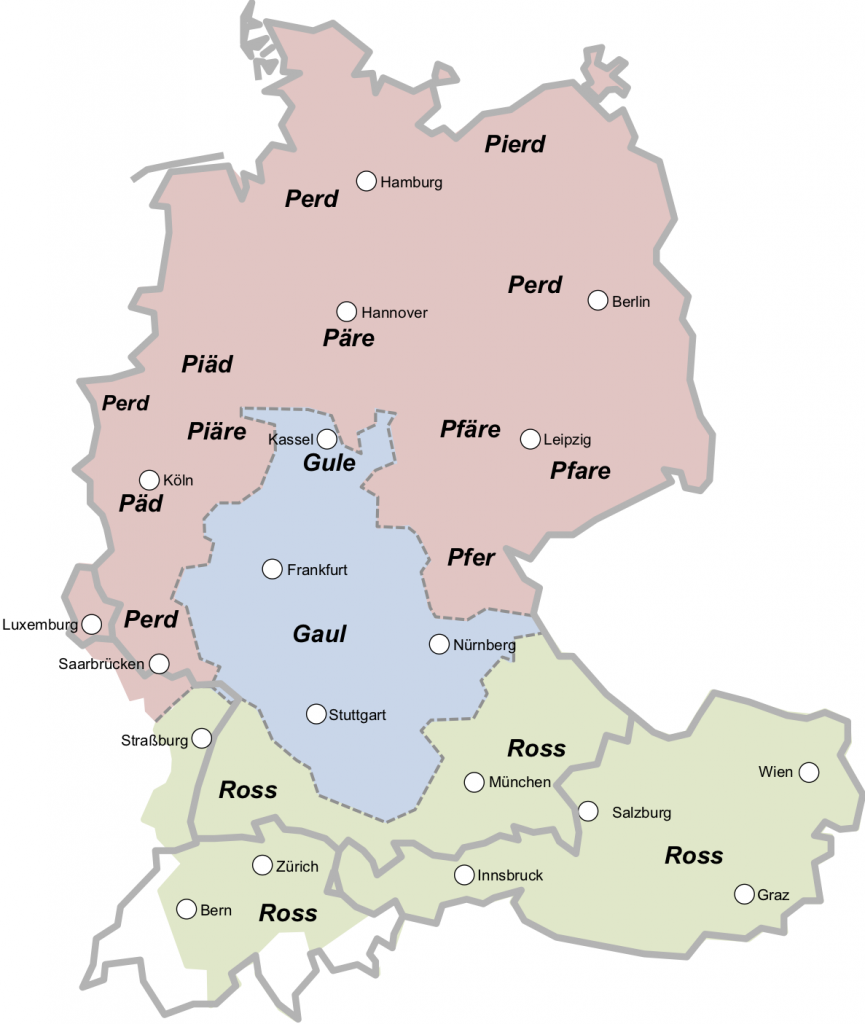

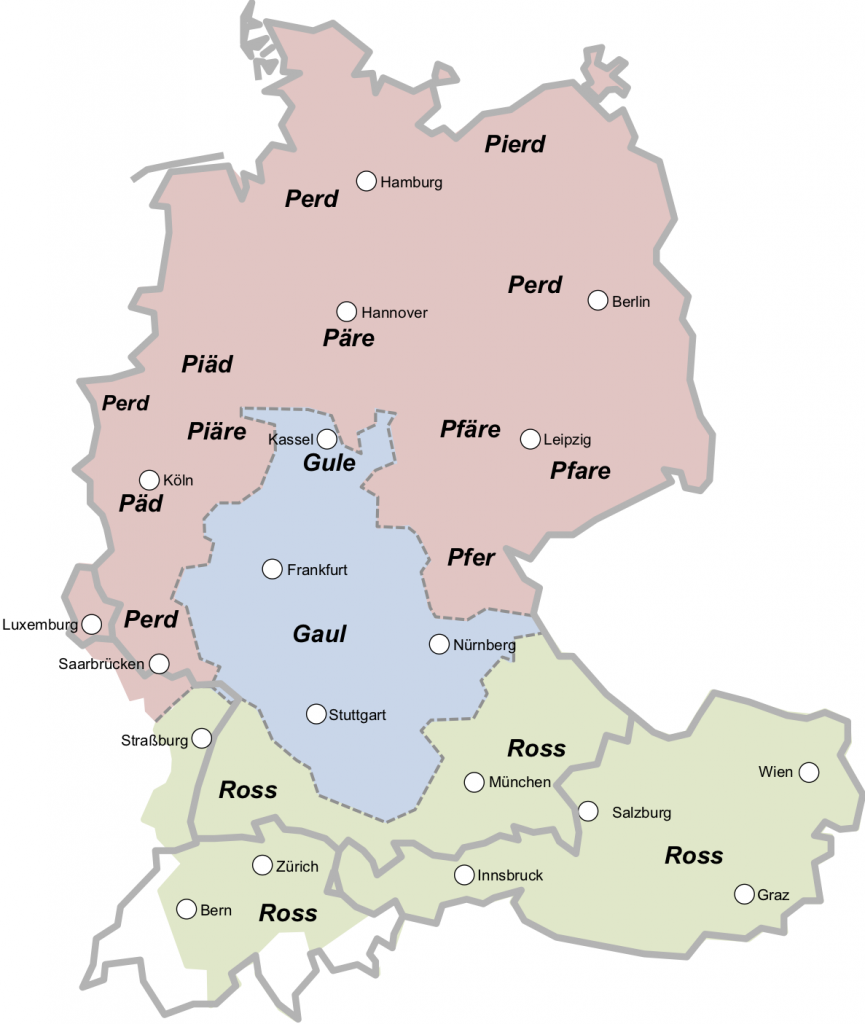

Ein völlig anderes Raumbild ergibt sich wiederum für das Wort Pferd, das im vierten Wenkersatz abgefragt worden ist:

Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

Ursprünglich wollte Georg Wenker hier ermitteln, welche Dialekte dieses Wort am Anfang mit pf aussprechen, und welche nur mit p. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass große Teile des deutschsprachigen Gebiets das Wort Pferd überhaupt nicht als neutrale Bezeichnung für dieses Tier verwenden. Ein Areal rund um die Städte Frankfurt, Kassel, Stuttgart und Nürnberg sagt dafür abweichend Gaul, während südlich davon Ross benutzt wird, wie die folgende Karte zeigt:

Im Standarddeutschen gibt es diese Wörter selbstverständlich ebenfalls, aber hier dienen sie nicht zur neutralen Bezeichnung des Pferdes. Vielmehr ist Ross aufwertend und Gaul abwertend gemeint.

Im Forschungsprojekt RuMS versuchen wir nun, solche zusammenhängenden Gebiete auch für Phänomene der rhein- und moselfränkischen Syntax (Wortstellung und Satzbau) zu ermitteln. Nach Abschluss der Fragebogenerhebung stellen wir Ihnen hier einige interessante Ergebnisse vor.

Régions dialectales

D’un point de vue linguistique, les patois de la Sarre et de la Moselle sont divisés en deux groupes selon leurs caractéristiques phonétiques : les dialectes qui prononcent le mot en allemand standard das comme das, des, ’es ou ’s sont appelés „francique rhénan“. Si ce mot se prononce dat, ’et ou ’t, on les appelle „francique mosellan“.

Ces frontières entre deux phénomènes linguistiques sont également appelées „isoglosses“. Depuis les publications du „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ (Atlas linguistique de l’Empire allemand) sous la direction de Georg Wenker (1852–1911), les différences phonétiques des différents dialectes locaux ont été très bien étudiées. À cette fin, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, environ 40 000 questionnaires ont été envoyés à tous les établissements scolaires du Reich allemand de l’époque. Les questionnaires contenaient 40 phrases – dites „phrases de Wenker“ – que les enseignants étaient invités à traduire dans le dialecte local typique avec leurs élèves. La sixième phrase de Wenker, par exemple, se lit comme suit :

Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

À Sarreguemines (francique rhénan) et à Merzig (francique mosellan), les traductions suivantes révèlent la différence entre das et dat :

Sarreguemines:

S‘ Fir war se stärk, die Kuche sin jo une ganz schwarz gebrännt.Merzig:

Det Feier wo(a)r ze haiß, de Kuchen sei jo ennen ganz schworz gebrannt.

Outre ces différences phonétiques, il existe également de nombreux dictionnaires dialectales qui contiennent l’intégralité du vocabulaire d’une région donnée et offrent une traduction et une explication en allemand standard. Notre zone d’étude est couvert par les dictionnaires suivants :

- Pfälzisches Wörterbuch

- Rheinisches Wörterbuch

- Luxemburger Wörterbuch

- Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten.

La plupart des locuteurs sont probablement conscients qu’il existe des mots différents selon les régions pour désigner essentiellement les mêmes choses quotidiennes. Par exemple, un petit pain est appelé Schrippe à Berlin, Semmel à Munich et Weck à Sarrebruck. Chaque terme a sa propre zone régionale, qui ne correspond généralement pas aux autres caractéristiques dialectales. Le mot Weck, par exemple, est utilisé dans une zone cohérente allant de Francfort à la Suisse en passant par Stuttgart, bien que les régions soient linguistiquement très différentes.

Une zone complètement différente apparaît pour le mot cheval, qui a été interrogé dans la quatrième phrase de Wenker :

Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

A l’origine, Georg Wenker voulait déterminer quels dialectes commence ce mot par pf, et lesquels par p. Il n’avait cependant pas tenu compte du fait qu’une grande partie de l’espace germanophone n’utilise pas du tout le mot Pferd comme désignation neutre pour cet animal. Une zone autour des villes de Francfort, Kassel, Stuttgart et Nuremberg s’en écarte et dit Gaul, tandis que Ross est utilisé au sud, comme le montre la carte suivante :

En allemand standard, bien sûr, ces mots existent aussi, mais ici ils ne servent pas à désigner le cheval de manière neutre. Ross est plutôt mélioratif et Gaul est péjoratif.

Dans le cadre du projet de recherche RuMS, nous essayons maintenant d’identifier des zones également pour les phénomènes de la syntaxe francique rhénan et mosellan (ordre des mots et structure des phrases). Après avoir complété l’enquête par questionnaire, nous présentons ici quelques résultats intéressants.